Sinossi. Adriano Scala detto «Woodstock» e l’ex vicequestore Giacomo Chiesa sono tornati. Ma non se la passano bene. La popolarità e costata cara sia allo Sherlock Holmes della sinistra romana, dotato di straordinarie doti deduttive che si attivano col consumo di stupefacenti. sia all’incorruttibile sbirro che sembrava destinato a una brillante carriera. Entrambi hanno perso ii lavoro, Chiesa ci ha rimesso pure ii matrimonio, e adesso cercano una soluzione sul fondo di una bottiglia. Pare che niente possa riscattarli dal fallimento. Invece qualcosa succede. A Sperlonga, perla del Tirreno, la giovane ereditiera di una dinastia di imprenditori con entrature nella camorra si e suicidata. La madre della ragazza, però, non crede alla versione ufficiale e contatta Woodstock, che accetta di occuparsi del caso portando con se ii «nemico per la pelle» Chiesa. L’inchiesta mozzafiato in cui si imbarcano porterà a galla i mille segreti celati dietro l’impenetrabile cortina dell’ipocrisia borghese. Tra spietate vendette ed enigmatici rimandi al mito di Saturno si snoda un intreccio segnato dalla presenza di oscuri culti iniziatici.

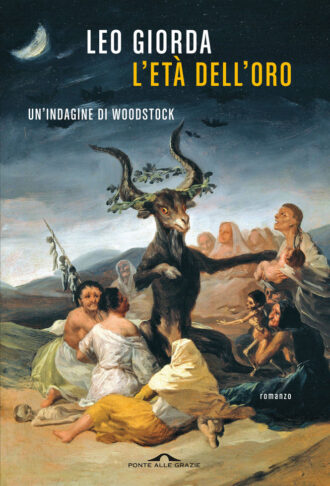

L’ETÀ DELL’ORO

di Leo Giorda

Ponte alle Grazie 2023

Giallo, pag.256

Recensione di Luisa Ferrero

Adriano Scala, meglio conosciuto da tutti come Woodstock, è tornato.

Per chi non avesse letto L’angelo custode, il romanzo d’esordio di Leo Giorda, ecco alcune pennellate per farvi intuire di quale personaggio, bislacco e stravagante, stiamo parlando. È un maestro elementare fricchettone che, ai giorni nostri e nemmeno quarantenne, nutre gli ideali sociali e politici che furono il mantra della contestazione giovanile sessantottina. L’uomo potrebbe essere definito un hippie dalla canna facile, ma la sua non è una vera e propria dipendenza.

È un “aiutino” che lui si dà perché la marjuana gli permette di superare gli attacchi d’ansia e di panico che sono frutto di traumi della sua adolescenza. L’uso di questa sostanza, inoltre, acuisce le sue capacità osservative e deduttive.

Nel romanzo precedente, era stato coinvolto nell’indagine sugli omicidi dei piccoli orfani affidati a una comunità di suore Carmelitane. La felice soluzione del caso gli è valsa onore e successo e tutti ora si contendono una sua intervista, come se fosse una vera star.

«A Woodstock non è che piacesse tanto quel nuovo ruolo da personaggio pubblico che gli era piovuto addosso, ma sapeva che presto o tardi sarebbe finito nel dimenticatoio e tanto valeva cavalcare l’onda finché era possibile.»

Quando verrà contattato da una tal Rebecca Bagni in Valdifiori per far luce sul suicidio della figlia Lavinia, chiamerà al suo fianco l’ex vicequestore Giacomo Chiesa sospeso dal servizio per i suoi comportamenti non consoni al ruolo. Così il rigido ex vicequestore e il “nostro” investigatore per caso si recheranno a Sperlonga, sul litorale laziale, per capire se la giovane Lavinia si è veramente suicidata annegandosi perché depressa o la situazione prevede scenari molto più inquietanti.

Ma dopo Lavinia anche Ginevra pare essersi suicidata quindi toccherà ai due smascherare quel castello di bugie che la borghesia perbenista nasconde…

Anche L’età dell’oro, come L’angelo custode, è un giallo fresco e originale ancorato alle indagini classiche e deduttive che hanno fatto grande il genere.

Il personaggio di Woodstock cresce e la sua vita è un susseguirsi di alternanze nel lavoro e negli affetti familiari. Infatti, proprio qui verrà sospeso dal lavoro di insegnante e il suo grande amore per Flavia sembra essere agli sgoccioli.

La scrittura è semplice e lineare, ma non piatta. La trama è priva di guizzi, ma comunque interessante. Le frasi dialettali, qua e là, coloriscono senza appesantire. Lettura piacevole e convincente.

Acquista su Amazon.it:

Leo Giorda

Leo Giorda (1994) è nato e cresciuto a Roma. A venticinque anni, dopo la laurea in Beni culturali e la specializzazione in Storia dell’Arte, comincia a viaggiare per l’Italia e l’Europa mantenendosi con lavori vari e sempre coltivando il sogno della scrittura. I suoi romanzi sono: L’angelo custode (Ponte alle Grazie, 2022) e L’età dell’oro (Ponte alle Grazie, 2023).

A cura di Luisa Ferrero

https://www.instagram.com/le.recensioni.di.luisa