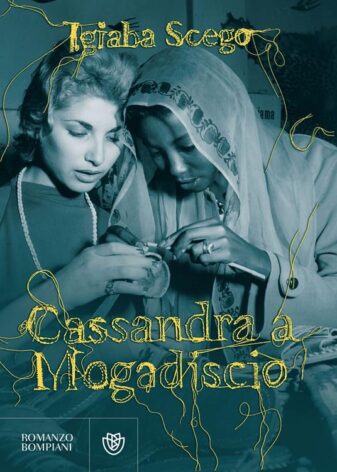

CASSANDRA A MOGADISCIO

di Igiaba Scego

Bompiani 2023

narrativa, pag.368

Sinossi. A Roma, il 31 dicembre 1990, una sedicenne si prepara per la sua prima festa di Capodanno: indossa un maglione preso alla Caritas, ha truccato in modo maldestro la sua pelle scura, ma è una ragazza fiera e immagina il nuovo anno carico di promesse. Non sa che proprio quella sera si compirà per lei il destino che grava su tutta la sua famiglia: mentre la televisione racconta della guerra civile scoppiata in Somalia, il Jirro scivola dentro il suo animo per non abbandonarlo mai più. Jirro è una delle molte parole somale che incontriamo in questo libro: è la malattia del trauma, dello sradicamento, un male che abita tutti coloro che vivono una diaspora. Nata in Italia da genitori esuli durante la dittatura di Siad Barre, Igiaba Scego mescola la lingua italiana con le sonorità di quella somala per intessere queste pagine che sono al tempo stesso una lettera a una giovane nipote, un resoconto storico, una genealogia familiare, un laboratorio alchemico nel quale la sofferenza si trasforma in speranza grazie al potere delle parole. Parole che, come un filo, ostinatamente uniscono ciò che la storia vorrebbe separare, in un racconto che con il suo ritmo ricorsivo e avvolgente ci svela quanto vicende lontane ci riguardino intimamente: il nonno paterno dell’autrice, interprete del generale Graziani durante gli anni infami dell’occupazione italiana; il padre, luminosa figura di diplomatico e uomo di cultura; la madre, cresciuta in un clan nomade e poi inghiottita dalla guerra civile; le umiliazioni della vita da immigrati nella Roma degli anni novanta; la mancanza di una lingua comune per una grande famiglia sparsa tra i continenti; una malattia che giorno dopo giorno toglie luce agli occhi. Come una moderna Cassandra, Igiaba Scego depone l’amarezza per le ingiustizie perpetrate e le grida di dolore inascoltate e sceglie di fare della propria vista appannata una lente benevola sul mondo, scrivendo un grande libro sul nostro passato e il nostro presente, che celebra la fratellanza, la possibilità del perdono, della cura e della pace.

Recensione di Sara Zanferrari

“Nei libri di storia che usavo a scuola le guerre apparentemente iniziavano e finivano. Avevano date, trattini, numeri: 1853-1856, 1914-1918, 1939-1945. In realtà ho scoperto solo da adulta che le date sono sempre una menzogna. E che niente finisce davvero. Che la linea della guerra scorre e lacera le carni di più di una generazione. La guerra insanguina i calendari. E invade date non previste. “Ma quando finisce, aabo, questa guerra infame? Quando smettono di spararsi?” Glielo chiedevo ogni giorno. Il vuoto di hooyo ci soffocava. Nella capitale che fu di Settimio Severo e Caracalla soltanto il silenzio dava voce alla nostra disperazione” (pag. 128)

È il 1991 ed è scoppiata la guerra in Somalia. Igiaba Scego ha 16 anni, la sua famiglia è somala, ma lei è nata e vive in Italia: i genitori sono esuli della dittatura di Siad Barre. La madre è a Mogadiscio, mentre lei è rimasta a Roma col padre e il dolore, il Jirro, entra dentro di loro.

È per combattere il Jirro che Igiaba scrive questo libro. Un libro che è una lettera, sua alla nipote Soraya, dove le racconta la loro storia di esuli, della mamma, della nonna, di tutti loro. Di una nonna, sua madre, che non parla italiano, di Soraya che non parla somalo, mentre Igiaba fa da ponte fra le due generazioni di donne della stessa famiglia.

Dice:

“Per ora avete me. Vi faccio da traduttrice, scrivana, ponte. Sono la vostra voce, sono la scrittura che non sapete di avere. E in mezzo a voi c’è questa lettera che ti sto scrivendo, nipote mia. Ancora non ho capito se a scriverti sono io o se è lei che mi sta usando per arrivare a te. È una lettera che procede a scossoni. Senza una meta.” (pag. 133)

E più avanti:

“Anche questa lettera è in perenne divenire, una base da cui partire per riflettere su di noi. Come famiglia. Come diaspora. Per curarci. Dal Jirro che ci balla dentro. Io curo te e con te, scrivendoti, curo me stessa. Curo i miei occhi. Curo la mia testa. Curo il mio petto. Curo hooyo. E hooyo cura me. E insieme curiamo te. Che curi tuo padre. Che cura l’altro nostro fratello. Che cura sua moglie. Che cura suo figlio. In una catena perpetua.” (pag. 225)

“Anche questa lettera iniziata mille volte, mille volte stracciata, è memoria che si fa carne. Per te, Soraya” (pag.230)

Una lettera che è un dialogo, che è molti dialoghi, che racconta parti dolorose di storia di Italia e Somalia, molto più strettamente legate di quanto si possa (e si voglia) credere. “Cassandra a Mogadiscio” racconta la diaspora della famiglia Scego, del colonialismo, della guerra, ma anche della memoria e del potere delle parole, dell’alfabeto che la madre dice di aver perso e non riesce più a trovare, che il Jirro si è portato via.

In questo libro ho ritrovato anch’io parole della mia infanzia, quando mio padre insegnava all’Università a Mogadiscio e ce le insegnava affascinato nelle sue lettere o quando tornava a casa: Scego le inserisce nei dialoghi, nei racconti, imprimendo anche in noi il suono della lingua somala, portatrice di senso e di appartenenza a una terra che ci è così lontana, eppure così vicina. Anche i capitoli sono intitolati con una sola parola, prima in somalo, poi in italiano. Due lingue in lei fuse come una sola, memoria da trasmettere alla nipote e al mondo. Dove la parola può trasformare il dolore in speranza.

Finalista al Premio Strega, “Cassandra a Mogadiscio”, mentre restituisce memoria e identità alla famiglia Scego, restituisce a noi frammenti di quel colonialismo che abbiamo più volte nascosto, mascherato, sepolto. Ma dalla guerra nasce la pace, e dal passato il presente, che può e deve includere il perdono e la speranza.

INTERVISTA

La prima domanda sembra facile, ma credo che non lo sia del tutto: come è nato, e quando, “Cassandra a Mogadiscio”?

In realtà come tutti i miei libri, Cassandra Mogadiscio è nato un po’ per caso, perché mi ritrovavo in pandemia e come tanti di noi ho fatto dei pensieri, ho pensieri, sul passato, sul presente e sul futuro super incerto e quindi piano piano quel trauma collettivo mi ha risvegliato un trauma in realtà molto profondo che è appunto quello della guerra. Negli anni scorsi come sai c’è stata la Siria e la Siria è stato un altro rivivere un’altra volta lo stesso incubo, non perché ho dei legami con la Siria, ma perché è un paese che ho sempre ammirato, ho sempre stimato, una grande cultura letteraria e artistica, delle persone meravigliose e delle città formidabili, bellissime piazze, penso ad Aleppo, e vedere che questa grandissima Siria è stata poi distrutta dalla guerra mi ha risvegliato moltissimo tutto il dolore, che in qualche modo avevo attraversato come persona di origine somala. Perché vedere la distruzione degli altri non ti fa mai piacere, ti acuisce il dolore, perché pensi che già quello che è successo a te era insensato, e quando lo vedi succedere ad altri pensi “ma come mai l’essere umano non impara mai dai propri errori?” E questi sono stati i motivi del libro, ovvero non avevo un motivo specifico, ma sono più cose che mi hanno portato poi alla scrittura.

Un libro in forma di lettera a sua nipote Soraya. Lei le racconta la storia della vostra famiglia, storia di esuli, facendo da ponte fra sua madre, che non parla italiano, e Soraya che non parla somalo. Ponte fra generazioni di donne con una storia da non dimenticare. Quali sono i punti principali che ha voluto fissare?

Sicuramente tra i punti principali c’è proprio il passaggio generazionale, perché noi viviamo in un’epoca in cui le generazioni non si parlano, generazione Z, millennials, boomers, bla bla bla, come se fossimo compartimenti stagni. Invece la cosa bella è che le generazioni si attraversano, le generazioni si parlano, si guardano negli occhi. Io volevo ricostruire tutto questo, anche se con una diaspora di mezzo, con tanti continenti di mezzo, perché poi è proprio il bello quello di essere ponte tra generazioni, di essere in mezzo, io mi trovo esattamente in mezzo tra mia madre e mia nipote, e questo essere ponte mi fa anche essere traduttrice, lo dico anche nel libro. Ho poi elaborato per questa storia un metodo di ricerca orale che ho imparato da Alessandro Portelli, un grande studioso che ha portato gli afroamericani in Italia, li ha fatti tradurre, ha portato Tomy Morrison all’università quando io avevo vent’anni e quindi ho visto Toni Morrison. Ma è anche un grandissimo storico orale: un suo libro, “L’ordine è già stato eseguito” sulle Fosse Ardeatine, per me è un must read, un po’ tutti ma per me questo è proprio una Bibbia da consultare sempre e io ho imparato molto da Sandro. Ho imparato soprattutto ad avere rispetto della persona, del testimone, a seguire i suoi ritmi, non imporre i tuoi quando lo intervisti, e cercare di trovare una maniera di non essere invasivo e questo io l’ho applicato a mia madre. Si pensa che sarà facile parlare con tua madre… sì e no, perché effettivamente su alcune cose è abbastanza complicato, alcuni ricordi di guerra, e quali ricordi, e poi come seguire questa matassa ingarbugliata che è il tempo, che è sovrapposto dentro la nostra testa. Quindi io devo dire che senza la lezione di Portelli forse questo libro non lo avrei scritto, un libro che io considero sia un libro di narrativa sia un libro di storia orale.

I capitoli sono intitolati con una sola parola, prima in somalo, poi in italiano. Anche fra le pagine inserisce più volte parole in lingua somala. Lingua come trasmissione di memoria? Lingua come appartenenza a una terra da cui la famiglia ha dovuto staccarsi?

La questione linguistica per me è sempre fondamentale. Uno perché scrivo in italiano, una lingua bella, con una tradizione antica, ma con un mercato, diciamo, editoriale minore: noi non scriviamo in lingua inglese, quindi le nostre cose non arrivano dappertutto, arrivano con il linguaggio universale per eccellenza, cioè grazie alla traduzione, ma siamo una lingua minore, in un certo senso, però questo mi ha permesso nel tempo di avere una grande libertà, e anche di fare delle riflessioni sulla lingua che usavo, una lingua che viene da Dante, Petrarca, Boccaccio, ma anche da una genealogia femminile. Io ci tengo tantissimo alle tante donne che hanno scritto in letteratura, penso a Joice Lussu, di cui ha scritto molto bene Silvia Ballestra, ma penso anche a Elsa Morante, Natalia Ginzburg, tante tantissime hanno scritto, ma penso anche a persone come me che hanno un background migratorio, che usano questa lingua non solo perché l’hanno imparata, io non è che l’ho imparata, io ci sono nata in questa lingua e come me ci sono nate tante persone, ed è bello questo, siamo italiani ma siamo anche altrove, e questo mix lo portiamo dentro la letteratura italiana. Trovo che la lingua sia un potente viatico per capire la storia. L’italiano è anche stata una lingua coloniale, una lingua che è stata imposta ai miei antenati, per esempio, e in quanto imposta è una lingua chiaramente che agisce violenza sugli altri, è una lingua fatta di imperativi e non gentile, non delicata, e poi come l’italiano poi si è risignificato nella bocca dei somali della mia famiglia diventando altro, non più l’italiano dei gerarchi del fascismo, ma l’italiano di Gianni Morandi. Ho tentato di raccontare i tanti italiani che ho visto, che ho attraversato. Poi è chiaro, c’è il somalo: il somalo è una lingua che è la mia lingua madre insieme all’italiano, io ho due lingue madri e volevo farle incontrare insieme nella pagina, quasi decolonizzando la storia brutta che c’è stata tra Italia e Somalia. Ed effettivamente il somalo qui fa da contrappunto dell’anima, alcune cose difficili da dire in italiano nel libro le dico in somalo. Per esempio, questi traumi plurali non li chiamo traumi, ma dico Jirro, che è una parola che significa malattia, ma significa anche tante altre cose. Quindi il somalo ha un contrappunto sentimentale nel libro e l’ho scritto translitterando, non con la grafia corretta, perché volevo che chi leggeva e non è somalo, potesse comunque capire, e quindi è anche un modo, la lingua che ho creato per questo libro, per far entrare le persone nel mio lessico familiare.

La parola, però, può trasformare il dolore in speranza…

Io non so bene se la parola trasforma il dolore in speranza. Sicuramente in qualche modo trasforma la persona in una persona più consapevole, cioè la consapevolezza della storia, del dolore, ti permette di affrontare il futuro con le spalle più larghe, con forza. Ecco, forse, più che speranza direi consapevolezza e empatia, anche perché comunque quello che attraversi, e poi scrivi, in un certo senso ti rende empatico verso persone che hanno più o meno la tua stessa situazione.

Se posso chiederlo…il suo libro sembra un meraviglioso omaggio a sua madre, figura importante che si staglia luminosa fra le sue pagine.

Credo che il libro sia un omaggio a mia madre, ma anche a mia nipote, penso che sia un omaggio anche a mio padre, e però penso che sia un omaggio al femminile, che in Somalia è molto forte. E lo è anche in Italia: vedo sempre intorno a me, penso alle mie amiche qui a Roma che combattono contro il patriarcato, contro i soprusi, lo stesso che ho visto in Somalia. Quindi effettivamente è un libro che ho dedicato alle donne, e in particolar modo alle zie, perché è una figura, quella della zia, che spesso non viene vista, ma è fondamentale nelle famiglie, quella che in qualche modo sorregge, soprattutto in Somalia era proprio colei che faceva anche le veci di una madre, quando la madre era impossibilitata a fare la madre, e quindi in una famiglia allargata le zie sono importantissime, e quindi l’ho dedicato a loro.

Acquista su Amazon.it:

Igiaba Scego

(classe 1974) nata in Italia da una famiglia somala, figlia Ali Omar Scego, primo governatore di Mogadiscio, ambasciatore e ministro delle finanze emigrato in Italia all’indomani del colpo di Stato del 1969. Si occupa di scrittura, giornalismo e ricerca incentrata sul dialogo tra culture e la dimensione della transculturalità e della migrazione, è autrice di numerosi romanzi anche tradotti all’estero. Tra i suoi libri, La nomade che amava Alfred Hitchcock (Sinnos, 2003), Pecore nere (Laterza, 2005), Oltre Babilonia (Donzelli, 2008), La mia casa è dove sono (Rizzoli, 2013), Roma negata (ediesse, 2014), Adua (Giunti, 2015), La linea del colore (Bompiani, 2020). Insieme a Esther Elisha, è autrice e conduttrice del podcast Tell me Mama sulla piattaforma Storytel. Nel 2023 esce per Bompiani Cassandra a Mogadiscio, candidato al Premio Strega.

A cura di Sara Zanferrari