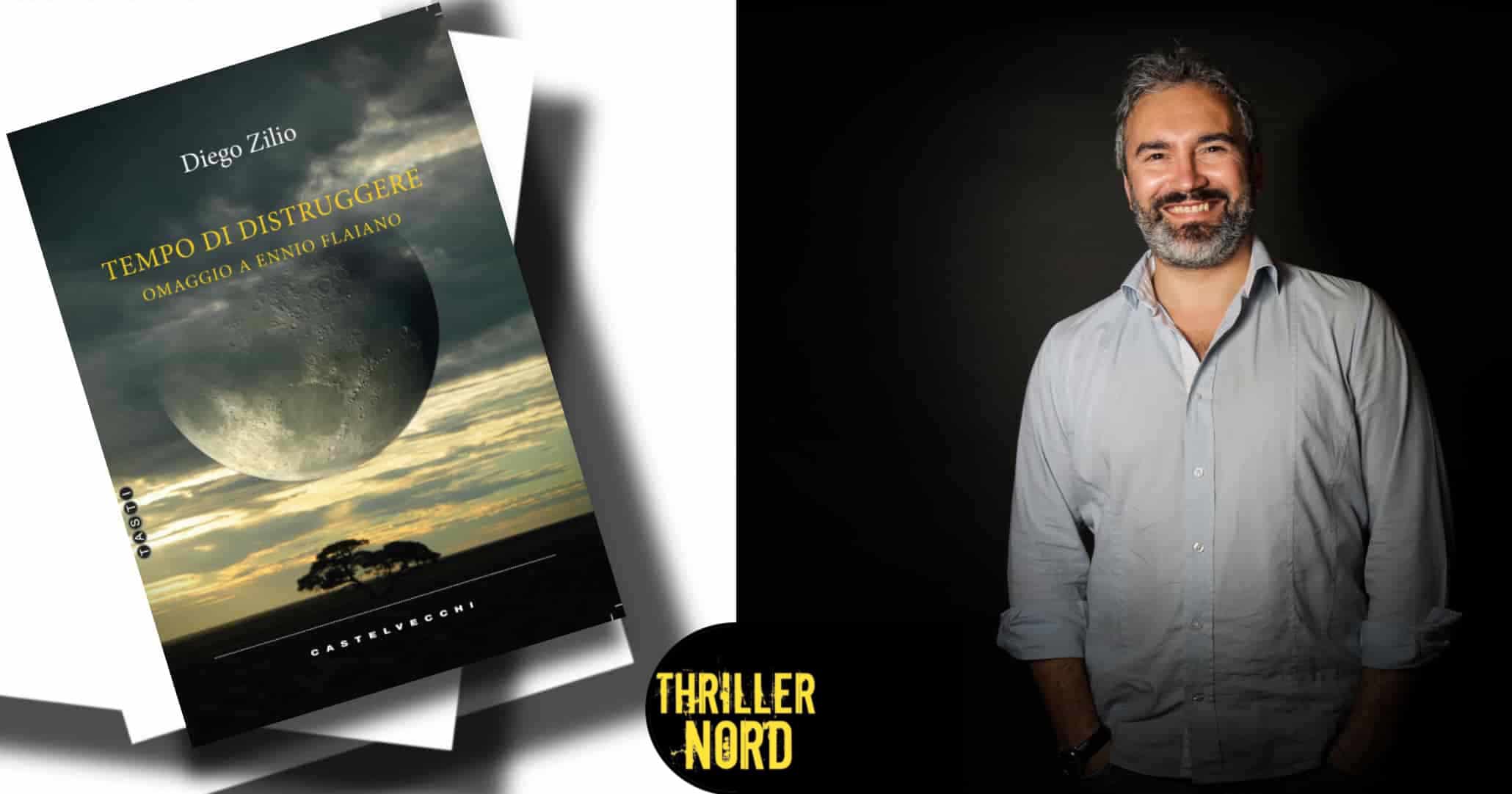

A tu per tu con l’autore

Benvenuto a Thrillernord, ti ringrazio per la disponibilità e soprattutto complimenti per questo nuovo romanzo, a mio parere, indimenticabile. La prima domanda sorge spontanea, perché omaggiare, tra tanti grandi, proprio Ennio Flaiano?

Buongiorno Patrizia, sono io che ringrazio te e gli amici di Thrillernord per l’attenzione e lo spazio che mi dedicate. Sul perché Flaiano e perché sia emerso proprio “Tempo di uccidere” tra i mille altri romanzi che avrebbero potuto fornire uno spunto, dico che Flaiano è una figura oltremodo affascinante nella letteratura italiana e lo è, oltre che per il talento, proprio per la sua enorme versatilità: conosciamo il Flaiano sceneggiatore, il Flaiano geniale aforista – spesso citato anche a sproposito -, il Flaiano scrittore, il Flaiano critico dei costumi e critico cinematografico e il Flaiano poeta. C’è addirittura il rischio, proprio per questa sua versatilità, di considerarlo un dilettante, quando, al contrario, era assolutamente competente e grandioso in tutto ciò che faceva, e questo lo rende un modello e un unicum.

Verso “Tempo di uccidere”, in particolare, sentivo di dover estinguere un debito come lettore e, prima ancora, come persona, per l’importanza che avuto nella mia formazione, forse perché la prima volta l’ho letto da ragazzo, in un’età in cui sei più malleabile e, per certi versi, vulnerabile di fronte ai libri che affronti. Mi colpiva, soprattutto, il suo essere spiazzante: nel panorama della letteratura italiana del secondo dopo guerra, pur costellato di capolavori, è sempre evidente qual è la parte giusta e quale quella sbagliata della storia, invece Flaiano ambienta il suo romanzo nel corso della guerra d’Etiopia e sceglie come protagonista un ufficiale del governo fascista, un uomo verso il quale, da lettori, siamo portati a entrare in empatia sin dalle prime pagine, ma che si macchia di atti tremendi: questo lo rende ancora più complesso e sfaccettato e, in un certo senso, anche più fertile a livello narrativo.

Per quanto mi riguarda, non mi è mai piaciuto catalogare un libro in un unico genere letterario, credo sia troppo restrittivo e una mera esigenza delle case editrici e dei librai. Tu in quale scaffale vorresti trovare “Tempo di distruggere”?

In questo caso non sfondi una porta, ma un portone aperto. Sono assolutamente contrario a queste definizioni, in qualche modo castranti. Credo che “Tempo di distruggere” sia un romanzo mainstream, se vogliamo prendere a prestito questa parola. Mi è capitato di vederlo definito come un thriller o anche addirittura come un giallo e, in ogni caso, non è certo un problema, però trovo limitante questa smania di catalogare e inserire tutto, per forza, all’interno di un settore.

Mi viene in mente un autore che amo moltissimo come Kurt Vonnegut, che trovo spesso inscatolato nella nicchia della fantascienza e, certo, nelle sue opere c’è molta fantascienza, ma lui ci si inserisce riscrivendone completamente i canoni. Oppure penso a un altro autore che amo, in questo caso contemporaneo, Percival Everett, e a come in “Cancellazione” si ribelli genialmente all’etichetta dello scrittore “nero per neri”. Perché questa smania di inscatolare tutto?

Ogni lettura è un lunghissimo viaggio, in questo caso ne ho fatti ben due. Entrambi mi hanno spaventata. Sin dalle prime pagine mi sono sentita soffocare da un’atmosfera opprimente e oscura. Il primo viaggio è all’interno dell’animo umano in un momento in cui cuore e ragione perdono l’equilibrio di fronte alla paura, all’ignoto. Noi siamo veramente chi diciamo o crediamo di essere? Che viaggio!

Ti rispondo collegandomi alla domanda precedente: nel momento in cui partivo dalla struttura di quello che poteva essere un thriller, volevo comunque che fosse un thriller interpretato a modo mio, per cui, aldilà dei meccanismi tipici del genere, mi interessava scavare nella mente del personaggio. In particolare, volevo interrogarmi sulla figura del protagonista, che è un dirigente d’azienda italiano catapultato in un mondo non suo, a guidare la filiale di una multinazionale in Congo, per risolvere diversi problemi emersi nel posto. Vive la situazione come se fosse una soluzione temporanea ma, dopo quello che gli succede, si ritrova a interrogarsi sulla sua stessa esistenza e su tutto ciò che, di sé, dava per scontato.

C’è una domanda che in genere non ci poniamo mai, forse perché è talmente grande da scoraggiare ogni risposta: chi sono? Nel mio caso posso rispondere che sono uno che scrive o sono un padre e poi, che altro? Allo stesso modo, altri potranno rispondere sono un insegnante, un bidello, un attore di cinema, un cameriere, sono vegetariano o sono un tifoso, ma è davvero questo che ti definisce? Nel momento in cui il protagonista del libro vede saltare tutto, si trova a dover rimettere in discussione le certezze che credeva di aver acquisito, e quindi si ritrova non solo a chiedersi “come posso salvarmi?”, ma anche “chi sono sul serio io?”. Ed era proprio questo tema che mi interessava esplorare.

Il secondo è all’interno della terra d’Africa, non l’Africa dei tramonti, non l’Africa che conosciamo. Questa è tutta un’altra storia. Denuncia o semplicemente storia doverosa?

Sarò sincero: non mi interessava, di per sé, la denuncia, perché non credo che la narrativa debba espressamente occuparsi di denunce o, peggio ancora, che debba lanciare messaggi. C’è una vecchia, formidabile battuta di Hitchcock che dice che i messaggi li porta il postino, non è l’autore a doverlo fare. E farlo sarebbe anche una sottovalutazione del lettore. Però era una storia che, secondo me, meritava di essere raccontata. E, a questo punto, per dare qualche riferimento in più a chi ha avuto la bontà di leggerci sin qui, diciamo che il protagonista in Africa deve occuparsi in particolare del problema delle promotion girls, ovvero ragazze che promuovono la birra prodotta dall’azienda in bar e club, spesso subendo abusi, inserite in un circuito più o meno legale ma vicino alla prostituzione. E non è l’unico problema che il nostro (anti?)eroe si trova ad affrontare a Kinshasa.

“L’inganno”, il tuo romanzo precedente. Altri personaggi, altre dinamiche eppure sembra quasi anticipare nei temi “Tempo di distruggere” che poi esplode nella sua grandezza. L’idea di quest’ultimo era già presente ai tempi de “L’inganno”?

No, ma più di qualcuno mi ha fatto notare i punti di contatto tra i due libri. Di per sé non ne ero consapevole, ma, effettivamente, ci sono. Anche lì c’era un dirigente d’azienda che, in quel caso, veniva licenziato ed era costretto a rivedere le fondamenta su cui aveva costruito la sua esistenza. Giorgio Tumiati non raccontava a nessuno del suo licenziamento, finiva a spiare sua moglie e, soprattutto, a inventarsi l’inganno letterario del titolo, spedendo un suo manoscritto a una casa editrice, ma firmandolo col nome di Nicolò Ammaniti e non con il suo, per dimostrare appunto che, per destare un certo interesse, è importante avere un nome alle spalle, e portava avanti il suo piano tra vari sotterfugi, sin quasi alla pubblicazione. Ho ridotto all’osso la vicenda, giusto per dare qualche riferimento in più a chi ci legge, e per dire che anche lui si è trovato a ingannare se stesso e gli altri e a chiedersi che direzione stesse prendendo la sua vita, proprio come fa il protagonista senza nome di “Tempo di distruggere”. In quest’ultimo romanzo, poi, la distruzione a cui fa riferimento il titolo è anche l’approdo del viaggio che il nostro fa per ritrovarsi. Perciò, per risponderti, dico che l’indagine dentro se stessi è presente in entrambi i testi e la domanda “chi siamo veramente” è quella di base, a cui nessuno dei due protagonisti sfugge.

Oltre a “Tempo di uccidere” ci sono altre letture che ti hanno ispirato o aiutato nella stesura del romanzo?

Ce n’è un altro che è doveroso citare: “Heineken in Africa”, del giornalista olandese van Beemen, uscito in Italia per Add. Un libro inchiesta che si occupa proprio delle storture presenti nel mercato di quel continente, dove Heineken tiene più meno nascosti alcuni scheletri scioccanti: elusione fiscale, abusi sessuali, legami con il genocidio e violazioni dei diritti umani, corruzione, connivenza con regimi dittatoriali. Alcune scene del romanzo, per quanto ritoccate dalla fantasia – teniamo conto che non si fa riferimento a quell’azienda, che non viene mai citata per nome -, riprendono fatti documentati: penso, appunto, alla faccenda delle promotion girls, ma anche alle scuole fatte costruire dalla multinazionale, con il logo della birra dipinto sulla facciata, ad alcuni spot televisivi citati, che, con la nostra sensibilità occidentale, valuteremmo come tremendamente ingenui – il pugile che vince l’incontro ma non esulta fino a quando non può bersi in pace la sua birra in spogliatoio; il chirurgo che esegue un’operazione complicata e che si rilassa solo quando stappa la sua bottiglia -, ai legami con le dittature.

“Tempo di distruggere” è nato nel momento in cui ho pensato di far incontrare questi due mondi, quello di Flaiano e quello di “Heineken in Africa”, passando dalla colonizzazione militare della guerra d’Etiopia a quella commerciale dei nostri giorni. In un certo senso la sfida, nel momento in cui scrivevo, era quella di innestare quella parte “saggistica” nel contesto narrativo del romanzo, sposando la vicenda “sociale” con le vicissitudini private del protagonista.

Infine, c’è un’altra postilla da fare: probabilmente non avrei scritto “Tempo di distruggere” se non avessi letto “Il caso Mersault” di Kamel Daoud, uscito in Italia per Bompiani. Una sorta di seguito di “Lo straniero” di Camus: lo cito non perché abbia particolari legami col libro che ho scritto io, ma perché, anche lì, il nuovo romanzo parte da un capolavoro già esistente per condurlo attraverso strade nuove. Era quello che, nel mio piccolo, volevo fare anch’io.

Quali sono i tuoi libri in lettura sul comodino?

Ho appena terminato di rileggere nell’edizione Feltrinelli “Madre notte”, romanzo di un autore che guarda caso citavo in una risposta precedente, Kurt Vonnegut. E forse non è un caso se mi è venuta voglia di riprenderlo in mano dopo diversi anni, perché anche lì la figura del protagonista – voce della propaganda nazista di Goebbels, ma in realtà un agente in incognito degli Stati Uniti che non potrà rivelare la sua identità neanche a guerra conclusa – è complessa, sfaccettata e ambigua. Un uomo a cavallo tra il bene e il male, suo malgrado travolto da una vicenda più grande di lui, che, anche in quel caso, lo costringe a interrogarsi su se stesso. Si vede che nutro proprio un’attrazione particolare per quel tipo di storie…

Grazie di tutto, grazie per la disponibilità e le risposte così interessanti ed esaustive

A cura di

Patrizia Argenziano

Acquista su Amazon.it: