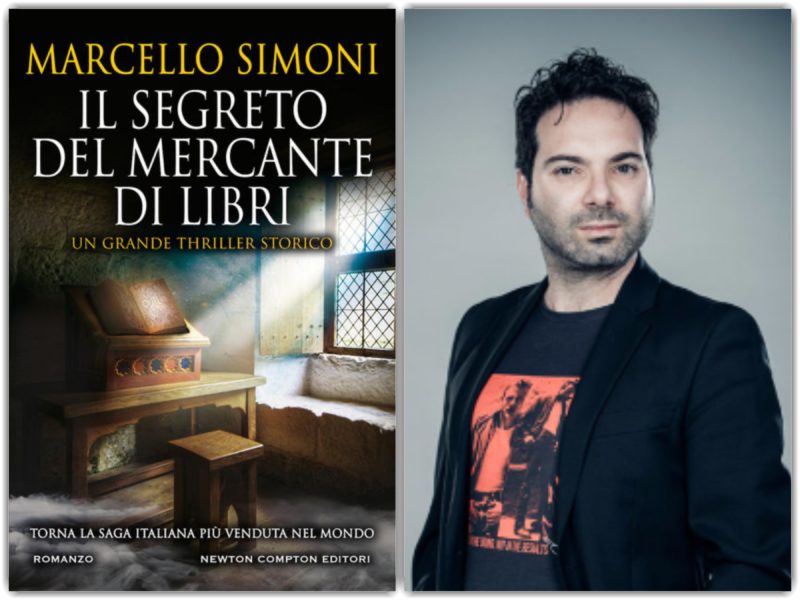

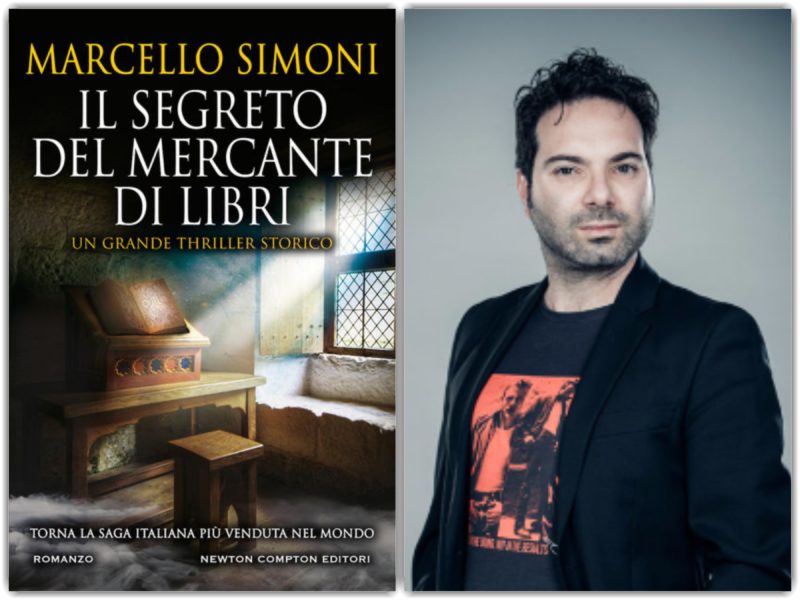

A tu per tu con l’autore

Ti senti un po’ come Ignazio da Toledo ogni volta che scrivi delle storie? Ti imbatti cioè in mille avventure come il tuo personaggio e senti di vivere come il mercante?

Assolutamente sì. Tra l’altro, grazie a Ignazio da Toledo e alle trame che lo coinvolgono riesco ad approfondire tematiche e curiosità che mi appassionano da sempre. Come, per esempio, la leggenda del sonno immortale, che diffondendosi nel Medioevo (ma anche già prima) giunge ai nostri giorni sotto forma della favola della Bella Addormentata e della non-morte dei vampiri.

Quanti mondi crei quando ti immergi nella lettura? Quante porte creative si aprono scorrendo le pagine della storia?

Scrivere un romanzo è come muoversi in un labirinto. Dietro ogni frase e ogni battuta di dialogo si nascondono degli imprevisti, ossia dei potenziali sviluppi narrativi che devo costantemente cogliere, interpretare e valutare in relazione al piano complessivo della trama. Ecco perché ho preso l’abitudine di attenermi a delle sinossi “a maglie larghe”. Mi piace stupire me stesso. Ogni volta che mi siedo davanti al mio pc, non so mai esattamente cosa scriverò.

Nella nuova avventura del mercante il lettore trova una Sibilla protagonista appieno del romanzo e nello stesso tempo antagonista di Ignazio. Come mai questa scelta? Per far risaltare che al fianco di Ignazio c’è una donna forte o per mettere pepe in più alla storia?

Più semplicemente perché, dopo essere rimasta nell’ombra per tre romanzi, Sibilla si meritava un ruolo di coprotagonista. Grazie a lei ho aperto un universo narrativo nuovo, una trama che si muove in parallelo a quella del Mercante. Sibilla è altrettanto caparbia e più pragmatica del marito, il suo modo di affrontare i problemi è totalmente diverso dal suo. Ecco quindi che, grazie a lei, sono riuscito a imprimere due ritmi diversi alla storia. Pagina dopo pagina, il lettore si troverà continuamente spiazzato dalle rivelazioni che riguarderanno ora l’uno, ora l’altra.

Il segreto di Ramiro spiegherà il passato della famiglia di Ignazio e porterà novità burrascose alla già movimentata vita degli Álvarez?

Puoi contarci. Ramiro Álvarez, il padre del Mercante di cui finora non sapevamo nulla, torna dal passato con una rivelazione così sconcertante da cambiare per sempre la vita dei miei personaggi.

Nella precedente trilogia del mercante e in questa nuova hai trovato difficoltà nel creare un personaggio? Qual è stato, se ce n’è uno, il personaggio più difficile da creare e perché?

In realtà sono tutti emersi con naturalezza dalla mia immaginazione. Ogni volta che parlo dei miei personaggi, sia positivi che negativi, è come se tratteggiassi un disegno su un taccuino. Il loro profilo, la postura e persino gli abiti emergono spontaneamente davanti ai miei occhi, quasi che la mia mano sapesse a priori quali linee seguire. E questo perché assecondo la mia creatività, anziché forzarla. Non vado in cerca di cliché, di forzature, di effetti artificiosi a tutti i costi: ogni cosa deve accadere come nella vita reale, con spontaneità, altrimenti risulterebbe fasulla.

Grazie alle varie epoche descritte nei tuoi libri tu diventi un viaggiatore nel tempo, dal presente al passato. Come ti senti quando viaggi e come ti senti quando torni nella tua epoca attuale? Qual è il tuo periodo storico preferito e perché?

Per lo più mi trovo in una costante sincrasi tra presente e passato, cioè tra la dimensione temporale in cui vivo e quella di cui sto scrivendo. Questo accade perché, fino a quando un romanzo non è concluso, una parte della mia mente non smette mai di lavorarci, restando sempre là, come un segnalibro tra due pagine, anche quando me ne sto in divano a guardare la tv o cammino per strada. I momenti peggiori sono quando sospendo la scrittura per tornare alla vita reale. Allora si verifica una sorta di sfasatura, una sovrapposizione di piani, come quando ci si sveglia col sogno ancora vivido nella memoria. Un sogno che sovente è ambientato nel Medioevo: senz’ombra di dubbio, il mio periodo storico preferito.

Marcello Simoni

Marianna Di Felice

Acquista su Amazon.it: